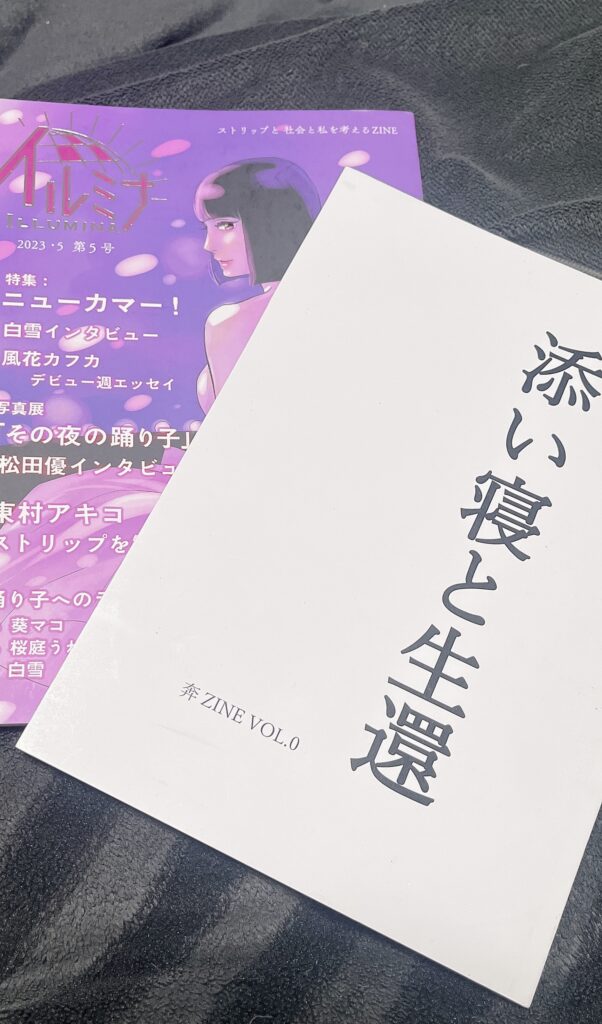

去年11月の文フリでハムさんの奔(ぽん)ZINE、『添い寝と生還』を買った。その当時は10部限定で、紙面もホチキス止めのものだった。やがて大幅な増補を加えて本の形になるが、代わりに(?)字が広辞苑サイズの小ささに。その後、『イルミナ』のうさぎいぬさんが協力して、現行の字が読みやすいバージョンが出来上がったのだそうだ。

ハムさんの文体はクリシェと無縁の瑞々しさに満ちていて、他の誰でもなくこの人のものだ、としかいいようがない。他者のありようは複雑で、すくなくともそれを何らかの規範に沿って簡単に断定したり分類したりすることから離れて、ていねいに手触りを確かめながら触れていく態度が必要となる。かくいう自分が最初の数ページを繰っているときの感想も、この人はいったいどういう人なのか、というものだった。つまり、無意識にアイデンティティを同定しようとしていたわけだ。だが本を読み進めるうちに、自分のそれまでの常識においてはわけのわからない人の生き様を、真(ま)に受け止めて自分のなかに受け入れていくーー文化人類学的な、また、それこそハムさんの主催している「奔女会」のステートメントそのものといえるあり方に、自らも招き入れられていることに気づく。

『イルミナ』の寄稿は『添い寝と生還』とはやや異なったモード、すなわち、スト客ハムのストリップに対する想い、という部分にフォーカスして書かれている。『添い寝と生還』にもストリップに関する記述が含まれているが、寄稿ではストリップを観ることで変化した自身のあり方や人間関係のとらえ方に加えて、直近の劇場訪問での所感も交えながら書き起こす内容になっていた。他性に満ちた世界に浸るなかで、自身の変容を認め、受け入れていくということは、なににも増して享楽的で、悦ばしいことだ。私自身、ストリップを観ることの最も大きな動機はそれを味わうことにあると感じているが、ハムさんがしばしば使う「奔(ぽん)を祝う」という言い回しは、ストリップ劇場という場で他者の行き交いのなかに身を浸すあり方にも、すんなりと適用できるものだろう。

今年の4中東寺に関する記述では、踊り子がセーファースペースを志向する意思を感じた、といった言及がある。セーファースペースという語彙は、いまのSNSでは「女性の」という修飾語と結びつくことがほとんどだ。しかしそうした言説は多くの場合、主にトランスジェンダー女性(あるいはクィア、ノンバイナリー)に対する、言葉を失うようなヘイトスピーチを大量に生み出すことに寄与している。他方、ハムさんはここで、もっとインターセクショナル(交差的)な視点からセーファースペースという語彙を使っている。この週ハムさんとDX東寺で居合わせたが、ちょうど1年前にこの場所で起こった出来事と踊り子さんのとった対応について話をしたり、車椅子ユーザーが劇場を利用している場面に出くわしたり、といったことがあった。またビンゴ大会で踊り子さんたちがお客さんをいちいちケアしながら遊びの場をマネジメントする姿も、ハムさんには目新しかったはずだ。

寄稿の序盤、ハムさんがウーマン・エンパワーメント的なスローガンに疑義をこぼす部分がある。それは、ここ数年のインターネットを中心とするフェミニスト、アクティヴィストによる言説がしばしば、前述したように他のマイノリティを無視したもので、むしろ男女二元論をベースにした性差別主義に加担するような方向へ流れてしまっていることへの憤懣ともとれる。セックスワーカーに対する排除的な言説も同様のロジックをとりながら流布しているが、こうした人の口にする「あらゆる差別をなくそう」という呼びかけには、「言葉の当事者性」(荒井裕樹『障害者ってだれのこと?』、平凡社、2022年)が全く欠落しているといえるだろう。

社会慣習においてはわいせつである、とされる女性(便宜上女性と表記するが、ハムさんが脚註で触れているように他者のジェンダー・アイデンティティは告げられない限り知りようがない)による裸の表現を通して、変容を感取して自らのものとして引き受け、非性器的(人によっては性器的なのかもしれないが)な快楽を愉しむことに、こんなにも大らかに開かれている稀有な場として、劇場はある。だからこそ、ハムさんは劇場における踊り子さんの振る舞いと、多くの場合パッシブにそれを受け入れる客が織りなす空間に、希望を見出そうとしているのかもしれない。